- 男性妊活

- 医療従事者監修

不妊は男性側にも50%の原因があった!男性が知るべき不妊の実態とは

本記事の監修者

阿部 裕紀(あべ ひろき)

薬剤師。東京都出身。星薬科大学薬学部卒業。専攻は薬物治療学。

二宮 英樹(にのみや ひでき)

医師、データサイエンティスト。福岡県出身。東京大学医学部卒業。専攻は公衆衛生学。

江夏 徳寿(えなつ のりとし)

医師、英(はなぶさ)メンズクリニック 院長。鹿児島大学医学部卒業、神戸大学大学院医学研究科卒業。生殖医療専門医。泌尿器科専門医。指導医。

赤ちゃんを授かりたいと願っても、なかなかかなわない…それが不妊です。不妊に悩んでいる人は少なくありません。実に日本のカップルの約3割は、不妊症かもしれないと不安を感じたことがあると言われています。結婚してからずっと赤ちゃんができないカップルだけではありません。一人目は授かったのに、何年たっても二人目を授からない、「二人目不妊」という状態に陥っているカップルもいます。

このコラムをお読みくださっているみなさんは男性でしょうか。それとも女性でしょうか。

「不妊症かもしれない」と自覚があってお読みくださっている女性は、すでに基礎体温を付け始めたり、検査を受けてみたりと不妊症対策を実行している方もおられるかもしれませんね。女性には月経や排卵といったバイオリズムのサイクルがあり、ホルモンバランスの乱れも自覚しやすいので、不妊も実感をともなった不安となりやすいものです。

お読みくださっているのが男性の場合、「うちはなかなか赤ちゃんが授からないけれど、どうしてだろう」「妻に何か原因があるのかな?」といった疑問を持っている方も少なくないかもしれません。

年配の方は特に「不妊の原因は嫁の方にある」という認識を持っている方も少なくないようです。そのせいで嫁姑問題にまで発展してしまうケースもあると聞きます。

しかし、この「不妊の原因は女性側にある」という認識は、完全に間違いです。実は不妊の原因は女性にある場合と男性にある場合、そして双方にある場合があるのです。

そこでこの記事では不妊の実態や男性が原因の不妊について詳しく解説します。特に自分は大丈夫だろうと思っている男性に読んでいただけると幸いです。

男性にも不妊の原因が潜んでいる

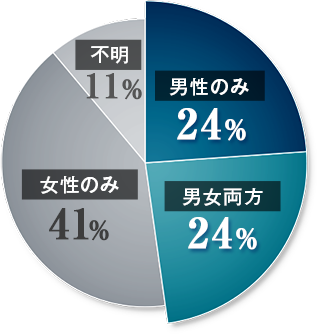

WHO(世界保健機関)の調べでは、不妊の原因が女性側にある場合は41%となっています。しかし男性側に原因がある場合も24%あるのです。さらに男女ともに原因があるケースも24%あり、実は男性側に何らかの原因があるケースは、48%にもおよびます。ほとんど5割に届くカップルの男性に、不妊の原因があるというのは驚きの事実ですよね。

さらに原因不明の不妊も11%にのぼります。これは現在行われている医学的な検査では、男女ともに不妊の原因が解明されなかったというケースで、今後研究が進んでいけば究明されていくことがあるかもしれません。

不妊症に悩むカップルのうち、約50%が男性側にも原因がある…男性にとってはかなりショックを受ける結果かもしれません。

女性側に原因がある場合、子宮内膜症を持っていたり生理が不順だったり、なんらかの自覚症状があるケースもあります。しかし男性側に原因がある場合は、まったく自覚がないという方が多いようです。

では男性側に不妊の原因があるかもしれないと不安に思った時、どうすればよいのでしょうか。

男性不妊が気になる方は精液検査を受けましょう

男性側に不妊の原因があるかどうかを不安に思って悩むよりも、まずおすすめしたいのは、カップルで一度不妊に関する検査をきちんと受けてみることです。何も問題が見つからなければそれで安心できますし、もし問題が見つかった場合でも、対処する道が見えてきます。疑心暗鬼になってカップルがそれぞれを疑うよりも、きちんとした専門医の検査を受けて協力の道を選びましょう。

不妊検査には非常にたくさんの種類があるので、ちょっと調べただけではどれを受ければよいのかわからず戸惑ってしまいますよね。

そこで、最初に受けておきたい主な検査をご紹介します。不妊の検査はカップルが一緒に受けに行くべき検査です。

男性が受ける検査

男性の受けるべき検査が、精液検査です。精液を採取し、その中に存在する精子の状態を観察する検査です。精液や精子はとても繊細です。体調はもちろん、メンタルの影響を受けてしまうこともあります。そのため、精液検査は何度か行い、平均的な値を求めます。直接クリニックで検査を受けるのが難しい場合は、ベビーライフ研究所の郵送精子検査(郵送精子検査の申し込みができるページに移動します)のように、郵送で受けられる検査もあります。

女性が受ける検査

女性の受ける検査は基礎体温のチェック、頸管粘液検査・フーナーテスト・子宮卵管造影検査・経腟超音波検査の5つが基礎的な検査になります。基礎体温は数か月間規則正しい生活を送りながらつける必要がありますし、他の検査も女性のバイオリズムに合わせて行う必要があります。女性の受ける基礎的な検査だけでも、かなりの時間がかかることがわかりますよね。

こうした検査で正常値であっても、かならずしも簡単に妊娠に結びつくわけではありません。これらの検査で正常値が出ても、赤ちゃんが授からない場合はもっと詳しい検査が必要になります。また、万一異常が見つかればその先の「治療」に進むことになります。

検査が受けられる場所

これらの検査を受けられる場所もご紹介します。まずは産婦人科です。産婦人科では不妊治療を行っているところもたくさんあります。不妊治療で有名なクリニックも多いので、口コミなどで実績を調べてみると良いでしょう。さらに長期で通院することも念頭に置いて、通いやすい場所にしておくことが大切です。

パートナーの女性がすでに検査を受けてしまっているとき、男性一人で産婦人科の検査を受けるのはかなりつらいものがありますよね。そういった場合は泌尿器科でも受けることができます。事前に電話で対応しているかを確認しておきましょう。さらに総合病院などには不妊専門外来を置いているところもあります。また東京などには不妊専門クリニックもあります。こうした検査関連は自費になるため、クリニックや病院によってもかかるお金が違ってきます。そういった点も事前に公式サイトなどで調べておくと、長く通院する場合も安心できます。

では、「男性側に原因のある不妊です」と診断された場合、どうすれば良いのでしょうか。次項で見てみましょう。

不妊治療はふたりで力をあわせて取り組むもの

専門医で男性不妊と診断されなくても、「なかなか赤ちゃんができないかもしれない」と感じたら、すぐに不妊症に対する対処を男女ともに行っていくことが大切です。

さきほどもご紹介したように、男性側に原因がなくても、「原因不明」と診断されるケースが11%も存在しています。このなかには、今は診断がつかない細かな不調が含まれている可能性もあります。

また、女性側の原因で不妊と分かった場合でも、ふたりで力を合わせて不妊症治療に取り組むことが重要なのです。女性は、自分に原因があったことによるショックでしばらく落ち込んでしまったり、気持ちを立て直したりすることができないかもしれません。

そんなときに、パートナーの男性が「俺には問題が無かったんだから、お前が頑張ればいいんだ」というような態度で放置してしまうと、女性はもっと思いつめてしまう可能性もあります。男女の心が離れてしまえば、女性にさらなるストレスをかけることになり、ますます妊娠しにくくなる可能性もあります。

また完全に女性の心が男性から離れてしまえば、セックスレスの原因となったり、最悪の場合は離婚の原因になったりすることもあります。病院で女性側に原因があると言われた場合でも、男性は女性の気持ちをくんでサポートし、自分も一緒に改善するという気持ちで乗り越えたいですね。

▼あわせて読みたい記事

自分でできる男性不妊の対応策は食生活や栄養バランスそして適度な運動

では、男性不妊と診断された場合や、男性不妊をできるだけ防ぎたいという場合は、どうすればよいのでしょうか。

まずは、食生活を改め、栄養バランスを考慮した食事に改善していくことが重要です。精子は男性が体内で作り出すものですが、その原料となるものはもちろん食べ物から摂取したさまざまな栄養素です。栄養がかたよっていたり、不足したりしていれば当然作り出される精子にも悪影響を及ぼします。

お仕事が忙しいと、ついつい簡単に食べられるレトルトやカップものに手が出てしまいがちですが、できるだけ素材から調理されたものを食べたいですね。また塩分や糖質・脂質の摂り過ぎも精子の質にダメージを与えます。メタボリックシンドロームと診断される男性は、精子の状態も悪化することが多く、また糖尿病などの生活習慣病は性欲の減退にもつながるからです。

また、精子は非常に熱に弱く、大人になってからの高熱や熱すぎるお風呂・サウナ、下着のしめつけなどでも傷ついてしまいます。

とはいえ、昼は仕事で忙しく、共働きだからお弁当も難しい…という男性がほとんどではないでしょうか。そこで、男性不妊に悩む方や妊活にいそしむ男性のために開発された、ベビーライフ研究所のマイシードのような男性用妊活サプリメントが役立ちます。

サプリメントなら手軽にかたよりがちで不足しがちな栄養をしっかり補給できますし、同じく女性用のサプリメントで妊活にはげむ女性のパートナーと一緒に取り組むことができるからです。サプリメントをしっかり飲んで頑張る姿を見せることは、パートナーの気持ちの安定にもつながりますよ。

また、適度な運動や睡眠時間の安定も重要です。適度な運動は血行を改善する力があり、夜しっかりと眠るためにも役立ちます。またテストステロンという男性ホルモンの分泌も促します。女性は水分がたまりやすくむくみを起こしやすいのですが、東洋医学ではむくみを万病のもとととらえます。男性の血行不良も、健康面にさまざまな悪影響を及ぼします。メタボリックシンドロームを防ぐためにも、毎日適度な運動を生活習慣に取り入れましょう。パートナーと一緒にジムに通ったり、軽いウォーキングやジョギングをスタートしたりすることもおすすめですよ。

睡眠時間の乱れや不足も非常に危険です。睡眠は私たち人間のバイオリズムを整える重要な役割を担っています。睡眠時間が乱れると、ホルモンバランスや免疫・代謝などにも大きな影響を与えます。睡眠負債を抱えないように、早寝早起き&就寝前のスマホ禁止にトライしてみましょう。

精子は男性の体内で毎日作られています。人間は新陳代謝によって骨から髪の毛まで数年かけてすべて新しく生まれ変わると言われていますが、部位によってその速度は大きく異なります。たとえば爪や髪の毛は分かりやすく日々成長を続けていますよね。精子が男性の体内で作られ始めてから卵子を受精させる力を蓄えるほどに成熟するまでには、だいたい74日間かかるとされています。人によっても前後しますが、2ヶ月から3ヶ月たてば精子はすべて新しく生まれ変わると言えるでしょう。

この日数は何を表しているのかというと、不妊状態の精子が、妊活をスタートしてから努力の結果が出始めるまで最短でもその期間はかかるということです。

妊活をスタートしても、すぐに結果がでるわけではありません。まずは3ヶ月、パートナーと一緒にチャレンジしてみませんか。

本記事の執筆者

ベビーライフ研究所編集部

ベビーライフ研究所では、妊活に取り組む多くのご夫婦に向けたタイミング法キットや栄養補給サプリメント等の商品を取り扱っています。

私たちが長年培ってきた妊活の知識や経験を活かして、より多くの方に正しい情報を発信いたします。

お得なクーポンを随時配信!

本記事の監修者

阿部 裕紀(あべ ひろき)

薬剤師。東京都出身。星薬科大学薬学部卒業。専攻は薬物治療学。

現在、化粧品会社に製造責任者という立場で品質管理などに携わる傍ら、薬に頼らないセルフケア(予防)を追求し、啓蒙活動を行う。ドラッグストアでの勤務経験を活かし、ライフスタイルに合わせた健康食品やサプリメントのアドバイスなども行う。

個人的には、薬はあまり好きではなく、自然なもの(食品に近いもの)で身体の不調を治すことを常に考え、アドバイスを行っている。

二宮 英樹(にのみや ひでき)

医師、データサイエンティスト。福岡県出身。東京大学医学部卒業。専攻は公衆衛生学。

東京大学医学部卒業後、関西医科大学枚方病院、セレオ八王子メディカルクリニックなどで診療に従事。薬や手術に頼るだけではなく、コミュニケーションや触れ合いを活かした診療をモットーに患者との対話を重視する一方、データサイエンティストという異色の肩書きを持ち、医療技術や医薬品などの有効性について原典にあたり、評価手法やデータの有効性について常に確認を欠かさない。

地域包括ケア研究所にて医療局長を務め、医療者として地域社会のひとりひとりのための医療や正しい知識の普及活動に従事している。これまでヘルスケアメディアを通じて、正しく、分かりやすい健康情報の発信に携わってきており、医療や健康は一人ひとりの個人差がとても大きいため、個人にあわせた情報を記事で発信することの難しさを実感。情報を丁寧に紐解くことで、自分にあった正しい情報が分かるような発信を心がけている。

江夏 徳寿(えなつ のりとし)

医師、英(はなぶさ)メンズクリニック 院長。鹿児島大学医学部卒業、神戸大学大学院医学研究科卒業。生殖医療専門医。泌尿器科専門医。指導医。

大学卒業後、済生会福岡総合病院にて研修医として従事。その後亀田総合病院にて泌尿器科後期研修医プログラムを終了し、より専門的な分野を学ぶために神戸大学附属病院へ転職。

男性不妊を専門として臨床経験を積む傍ら、神戸大学大学院へ進学し研究にも従事した。

大学院卒業後は神戸大学にて教鞭をとりつつ、泌尿器科全般の臨床に従事し、腹腔鏡手術の技術認定医も取得。

神戸医療センター西市民病院副医長を経て、専門分野をより深く極めるために英ウィメンズクリニックへ就職。

男性不妊に留まらず、不妊をトータルで診療するために、婦人科診療も行っている。